Свет памяти протоирея храма Илии Обыденного в Москве Владимира Ивановича Смирнова

(27.07.1903-01.06.1981)

ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ОГОНЬ

Протодиакон Сергий Голубцов, протодиакон храма прп. Пимена Великого в Новых Воротниках

«Когда вы соберетесь после предания земле моего бренного тела, отслужите литию <...> сядьте вокруг стола, и пусть старший из вас, о. Владимир Смирнов, прочтет вам мое последнее слово, и пусть оно будет моей исповедью и задачей для вас...

Заве щаю

вам, моим духовным чадам, всегда иметь перед своим духовным взором этот

Златоустовский огонь, - он всегда поможет удержаться, или, если упал, —

подняться на соответствующую вашим силам Христову

высоту. Бойтесь только обращать в нечто привычное и будничное,

прозаичное и земное Святое Евангелие и

переданное нам служение ангелов . Пусть Златоустовский огонь будет вашим

идеалом, вашим небом; имейте всегда перед вашим духовным взором Лествицу

Иаковля. Будьте ближе, как позволят вам это ваши силы, к Неопалимой Купине...

Вспомните вот о такой любви: «Господи, если за мои грехи Ты пошлешь меня в

геенну, и там я не перестану любить

Тебя». Эти слова, кажется, святителя Димитрия Ростовского... Всегда имейте в

сознании Божественный Огонь, сошедший на землю, Божию Любовь, посетившую нас;

животворящий Крест, возрождающий души наши. Пусть всегда перед вами будет

знамение нашего удела на земле, нашей судьбы, уготованного нам наследия

милостию Божией, — Божия Матерь. Она и есть Неопалимая Купина, к которой

Господь судил нам приближаться...»

щаю

вам, моим духовным чадам, всегда иметь перед своим духовным взором этот

Златоустовский огонь, - он всегда поможет удержаться, или, если упал, —

подняться на соответствующую вашим силам Христову

высоту. Бойтесь только обращать в нечто привычное и будничное,

прозаичное и земное Святое Евангелие и

переданное нам служение ангелов . Пусть Златоустовский огонь будет вашим

идеалом, вашим небом; имейте всегда перед вашим духовным взором Лествицу

Иаковля. Будьте ближе, как позволят вам это ваши силы, к Неопалимой Купине...

Вспомните вот о такой любви: «Господи, если за мои грехи Ты пошлешь меня в

геенну, и там я не перестану любить

Тебя». Эти слова, кажется, святителя Димитрия Ростовского... Всегда имейте в

сознании Божественный Огонь, сошедший на землю, Божию Любовь, посетившую нас;

животворящий Крест, возрождающий души наши. Пусть всегда перед вами будет

знамение нашего удела на земле, нашей судьбы, уготованного нам наследия

милостию Божией, — Божия Матерь. Она и есть Неопалимая Купина, к которой

Господь судил нам приближаться...»

Это — выдержка из завещания протоиерея Иоанна Потапова, духовного отца протоиерея московского храма Илии Обыденного Владимира Ивановича Смирнова (1903—1981), со дня рождения которого в 2003 году исполняется 100 лет и о котором пойдет речь в нашей статье.

…Небольшой

храмик в честь

пророка Илии стоит в самом центре Москвы, почти теряясь среди окружающих

домов. В 1960 — 1970-х годах сразу при входе в храм вас встречал его

многолетний верный страж Виталий Сергеевич — высокий пожилой мужчина (ныне

покойный), помогавший клирошанам протиснуться сквозь толпу народа. Со стены

взирал Спаситель, прони кновенно написанный во весь рост священномучеником

Серафимом (Чичаговым). По праздникам и воскресным дням справа за свещным

ящиком можно было видеть старосту Макара Никифоровича Гончарова. Купив у

него свечку, проходили к солее основного храма — к чудотворному образу

Богоматери «Нечаянная радость».

кновенно написанный во весь рост священномучеником

Серафимом (Чичаговым). По праздникам и воскресным дням справа за свещным

ящиком можно было видеть старосту Макара Никифоровича Гончарова. Купив у

него свечку, проходили к солее основного храма — к чудотворному образу

Богоматери «Нечаянная радость».

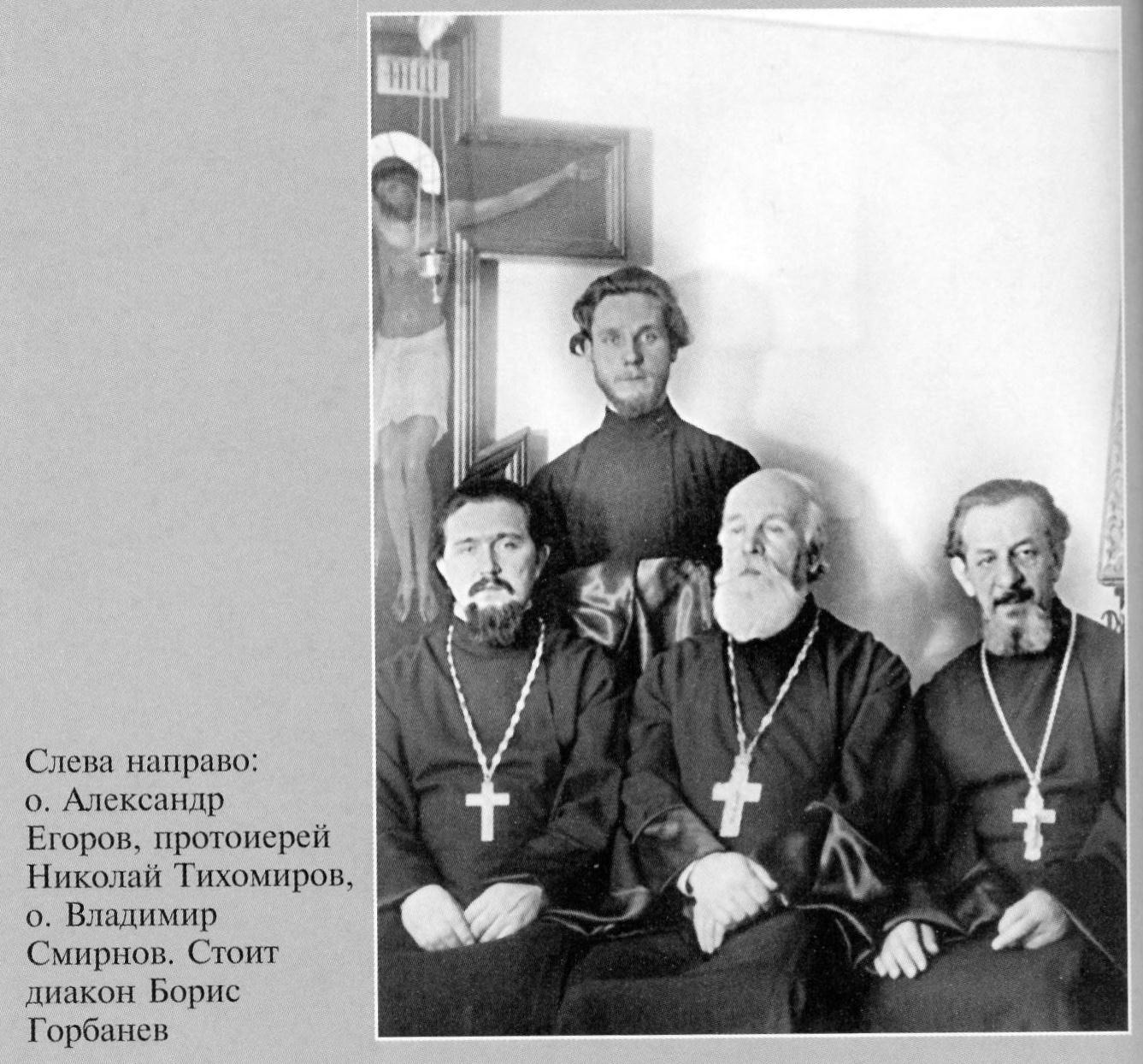

Из служивших здесь иереев назовем лишь наиболее выдающихся по своей пастырской харизме за последние 70 лет: это настоятели — отец Виталий Лукашевич (погиб в Уссурийском крае в 1938 году), отец Александр Толгский (умер в 1962 году), отец Николай Тихомиров (умер в 1987 году), а также священники Александр Егоров, прослуживший в храме чуть ли не 50 лет (умер в 2000 году), и, конечно, Владимир Иванович Смирнов.

Родом он был из села Одинцово Московской области. Отец Володи, Иван Константинович, работал на железной дороге смазчиком. Со временем благодаря усилиям его жены Ольги семейству удалось наладить собственную мелкую торговлю и даже открыть что-то вроде трактира. Однако внезапный пожар уничтожил все дело. Иван Константинович с горя начал «зашибать» и в 1910 году умер. Ольга осталась одна с пятью детьми3. Ей по мере сил помогал крестный отец Володи — псаломщик ближайшей церкви Алексей Андреевич. Благодаря его поддержке мальчик смог окончить четырехклассную одинцовскую школу.

Детство Володи было ознаменовано чудесным событием. В трех-четырехлетнем возрасте ему в больнице сделали неудачную операцию, и он стал инвалидом. «Лежал я на печи, — вспоминал батюшка, — ходить не мог. Друзей у меня никого не было. Единственные друзья — это преподобный Сергий, святитель Николай... Так я и рос». Все же, как сказано выше, в школу его определили. И вот в 1913 году, когда на торжественное прославление святителя Гермогена в Москву со всех концов России потянулись тысячи паломников, с группой учащихся из Одинцова увязался в первопрестольную и Володя, которого учительница из-за его костылей сначала отказывалась брать. Приехали в Кремль. К Успенскому собору огромная очередь. Стоять в ней не одни сутки. Но можно было войти в собор с другого конца и поклониться мощам издали. Так и решила сделать учительница. Володя же стремился припасть к самой раке, дабы получить исцеление: он видел, как только что исцелился поднесенный к мощам мужчина, кричавший от боли и вдруг затихший. Мальчик слезно просил учительницу, но та не решилась нарушить установленный порядок. Тем горячее молился он святителю — пусть издали. А на следующий день, проснувшись, почувствовал себя почти совершенно здоровым. Костыли ему больше не понадобились…

В 1915 году мать вторично вышла замуж. Отчим-сапожник посадил Володю латать обувь: нужно было зарабатывать на хлеб. Однако учительнице жаль было талантливого воспитанника, и она все же уговорила отчима отпустить пасынка в Москву, в торговую школу Ростовцева, находившуюся на теперешней площади Маяковского. Денег на учебу дал местный священник.

Весной 1917 года отчим пошел работать в охрану железной дороги. Семье пришлось уехать в Минск. Там Володя учился в частной гимназии. Вернувшись через год в Одинцово, окончил школу — к тому времени уже девятилетку, после чего поступил вначале в Московский железнодорожный техникум, а затем в Путейский институт. Институт окончить не удалось, так как отчим бросил семью, вся забота о которой легла на плечи юноши. Володя стал работать на кирпичном заводе, потом служил на железной дороге в Самаре, а в 1926 году возвратился к матери и устроился в одинцовское райжилуправление.

Тогда-то Володя и познакомился с молодым человеком Ваней Шапошниковым, интересовавшимся духовными вопросами и в конце концов приведшим нового друга в Высокопетровский монастырь. Во главе монастыря стоял епископ Варфоломей (Ремов). Володя стал бывать там все чаще — прислуживал, иподиаконствовал, получал начатки духовного знания. В Высокопетровской обители проживала группа монахов из закрытой в 1923 году Зосимовой пустыни (что на станции Арсаки) — иеродиакон Никита, ставший архимандритом Петровского монастыря, иеромонах Зосима, Герман (Полянский — родственник настоятеля церкви Благовещения на Бережках), а также архимандрит Агафон. К последнему Володя почувствовал особое душевное расположение, исповедовался у него.

«Среди иподиаконов владыки Варфоломея, пожалуй, наиболее постоянными, стойкими были два юноши — Володя и Ваня. Володю звали «Володя черненький», так как был еще юноша «Володя беленький». Эти два собрата (Володя и Ваня) так были дружны между собой, что потихоньку их прозвали «нитка и иголка» — так они были единодушны и нераздельны. Оба они были духовными детьми батюшки Агафона, очень были ему верны и послушны, были приняты у него дома и на даче, куда он уезжал летом».

В 1927 году вышло постановление о том, что окончившие учебные заведения должны работать только по специальности, и Владимиру Ивановичу пришлось устроиться прорабом на строительстве и реконструкции Белорусской железной дороги. В 1933 году в связи с разгоном группы монахов во главе с епископом Варфоломеем Владимира Ивановича арестовали и через некоторое время выслали на три года — сначала в Вологду, затем в Котлас и, наконец, под Сыктывкар. В ссылке он сильно болел и недоедал, так что стал всерьез опасаться смерти — тем более что срок уже кончился, а его все не отпускали. Утешение Владимиру Ивановичу было послано в лице замечательного батюшки отца Луки, сказавшего: «Не бойся, ты не умрешь. Вот придет Благовещение — ты причастишься, пойдешь в ОГПУ, постучишь в окошко, тебе дадут документы, и ты уедешь». И точно, после соборования болезнь оставила Владимира Ивановича, а после Благовещения он получил право уехать. В Москве без прописки никуда не брали. Владимир Иванович некоторое время трудился на прокладке железной дороги Москва—Минск, а потом на строительстве жилья в Коптево от Боткинской больницы, куда его пригласил Борис Уткин, будущий священник (они сблизились еще в Петровском монастыре, где вместе иподиаконствовали). В Коптево в 1938 году Владимир Иванович женился. Вскоре его начальник Кульбах перешел работать на станцию Сходня (там возводился дачный поселок) и взял Владимира Ивановича с собой. Тот поселился при стройконторе, ставшей впоследствии его домом на тридцать лет.

С началом Великой Отечественной войны Владимира Ивановича мобилизовали. Под Смоленском он сразу же угодил на передовую и был тяжело ранен в переносицу, отчего полностью утратил зрение. Последовала эвакуация в Москву, затем в Горький, где боец Смирнов пролежал в госпитале около года. Зрение, слава Богу, вернулось, но след от ранения остался на всю жизнь. С «белым билетом» Владимира Ивановича сначала прикомандировали к одному из эвакогоспиталей, потом определили кладовщиком на хлебозавод, потом послали на строительство жилого дома около Курского вокзала (к тому времени война уже кончилась). Здесь он опять, что называется, «попал в переплет». Одного из его прежних начальников (кажется, Кульбаха) обвинили в растрате. К следствию привлекли и Владимира Ивановича. Для защиты на суде требовались деньги. И вот в Новодевичьем монастыре, куда с целью их раздобыть «подельник» Кульбаха понес продавать духовные книги, ему встретился отец Александр Ветелев. Встреча была промыслительной: Владимира Ивановича уже давно тяготила жизненная суета, а отец Александр тут же пригласил его псаломщиком, и тот сразу согласился, честно предупредив, впрочем, что его могут осудить. Что и произошло: подследственный Смирнов получил три года ссылки, однако через месяц в связи со смертью Сталина был освобожден и вернулся прямо в Новодевичий монастырь, навсегда отныне войдя в лоно Церкви.

Отец Александр очень полюбил

Владимира Ивановича и собирался сделать его диаконом, даже написал рапорт об

этом Святейшему. Но вскоре отца Александра перевели в другое место.

Сменивший его отец Валериан (Николаев) не хотел, с одной стороны, лишиться

такого псаломщика, а с другой — и служившего в монастыре протодиакона Петра

Зверева, обладавшего прекрасным голосом: именно на место Петра, страдавшего

приверженностью к алкоголю, отец Александр и намечал поставить Владимира

Ивановича, который уже свыкся с мыслью о служении у Престола в священном

сане и весьма переживал, находя утешение у служившего в то время в

Новодевичьем монастыре священника Иоанна Потапова — своего духовного отца.

Отец Александр Ветелев, однако, обратился к своему другу, протоиерею

Александру Толгскому, настоятелю храма Илии Обыденного, с просьбой взять

Владимира Ивановича в помощники к престарелому протодиакону Николаю

Николаевичу Орфенову. Тот понача лу категорически отказал: «У меня уже есть

кандидат!» Через несколько дней наступил праздник иконы Божией Матери

«Нечаянная Радость». И вот вечером на всенощной в Новодевичий монастырь

вдруг является человек из храма Илии Обыденного с известием, что завтра на

литургии в этом храме Владимира Ивановича Смирнова будут рукополагать в сан

диакона!

лу категорически отказал: «У меня уже есть

кандидат!» Через несколько дней наступил праздник иконы Божией Матери

«Нечаянная Радость». И вот вечером на всенощной в Новодевичий монастырь

вдруг является человек из храма Илии Обыденного с известием, что завтра на

литургии в этом храме Владимира Ивановича Смирнова будут рукополагать в сан

диакона!

Так и случилось: 22 декабря 1954 года архиепископ Макарий (Даев) рукоположил В. И. Смирнова во диакона к храму Илии Обыденного.

По смерти протоиерея Александра Толгского настоятелем храма назначили протоиерея Николая Тихомирова. 22 апреля 1962 года на Вербное воскресенье отца Владимира Смирнова рукоположили во иерея. Он стал третьим священником храма Илии Обыденного (вторым был отец Александр Егоров, служивший здесь с 1951 года).

Какое-то нездешнее внутреннее спокойствие, бесконечное смирение и отзывчивость в сочетании с абсолютным самоотвержением неотразимо влекли людей к отцу Владимиру. Служение батюшки покоряло простотой и проникновенностью. Не получив даже семинарского образования, он тем не менее отличался столь широкой начитанностью и осведомленностью в богословских вопросах, какую не часто встретишь и у «академиков».

Шли годы. Отец Владимир

продолжал жить на станции Сходня, где у него с матушкой была своя половина

дома в небольшом саду. Когда ехать домой после службы оказывалось уже

поздно, батюшка отправлялся ночевать к обитавшей рядом с храмом пожилой

инокине алтарнице Зиновии или просил постелить ему постель в крестильной

комнате. Зиновия, на протяжении многих лет одна справлявшаяся с

многохлопотными обязанностями по алтарю, с 5 часов утра была в храме; вскоре

отец Владимир приступал к совершению проскомидии. Постепенно подходили алтарники, певцы и чтецы левого клироса: художник Алексей Петрович Арцыбушев,

Павел Иванович Аристархов, теноры — Иван Иванович Шапошников и Алексей

Павлович, бывший мастер завода «Серп и Молот» (умер в 1980 году), за

которыми в хоре тянулся и автор этой статьи, басы — математик Николай

Сергеевич Ермонский, инженер

Дмитрий Сергеевич

Левшинский (умер в 1989

году), Алеша (ныне доктор архитектуры Алексей Серафимович Щенков) и другие.

Из женщин запомнились: Антонина Ивановна Розанова, Елена Ивановна

Оболенская, Татьяна Николаевна Протасьева. Частенько бывала и матушка

отца Владимира Зинаида Карловна (1-й голос), Ольга Алексеевна с Александрой

Александровной (обе пели 2-м голосом, обе вместе попали под машину и

скончались 2 и 3 марта 1985 (?) года). Позднее, в конце 1960-х годов, в хоре

стала петь студентка Инна, ставшая потом женой отца Валентина Асмуса.

Сначала нами руководила весьма пожилая женщина Софья Григорьевна Липатова

(умерла в 1986 году); затем Милица Андреевна (в монашестве Серафима, умерла

в 1991 году), а после нее Галина Михайловна

Мельгунова (умерла в 1997 (?)

году), которая позже пела у отца Валериана Кречетова в Отрадном. Всех их при

надобности могла заменить худенькая и энергичная старушка Елизавета

Александровна Грошева — ближайшая и, пожалуй, старейшая духовная дочь

батюшки Владимира.

Апостол и шестопсалмие читали, как правило, Алеша, Алексей Павлович, Иван Иванович, а иногда и Николай Сергеевич. По большим праздникам за поздней литургией Апостол читали басы из правого хора (под руководством Валерия Григорьевича Каткова) — покойные ныне Александр Николаевич Попов или Борис Петрович Шифрин, племянник знаменитой артистки Большого театра Н. А. Обуховой (о чем он любил напоминать), состоявший в хоре МХАТа — несравненный рассказчик, знаток церковной жизни Москвы со времен Патриарха Тихона. В басах стоял и Алексей Николаевич Скороспелов.

В 1960—1970-х годах в Ильинском храме пели тенор-альтино (!) из хора В. С. Комарова Алексей Иванович Шибалкин, одновременно состоявший в хоре Государственного Комитета по радиовещанию и телевидению, а также тенор Олег Георгиевич Батурин. Из женщин я знал только двоих: Веру Хохлову — по вечерней музыкальной школе № 10, где мы занимались вокалом у Ирины Дмитриевны Микитко, супруги известного протоиерея Николая Эшлимана, и Людмилу Георгиевну Стальскую, впоследствии преподававшую в регентском классе при Московской духовной академии и регентовавшую в Подмосковье.

Но вернемся к батюшке, которого в последнее десятилетие жизни ждали нелегкие испытания. Году в 1973-м кому-то для чего-то понадобился его домик на Сходне. Отец Владимир с матушкой Зинаидой Карловной был вынужден покинуть родное гнездо и переехать в Люберцы в стандартную пятиэтажку. Года через два, садясь в автобус, он поскользнулся и ногой попал под колесо — с тех пор нога стала побаливать и плохо слушаться. 1 декабря 1976 года последовала смерть инокини Зиновии — верной сподвижницы и сомолитвенницы по алтарю, заботливого друга не только отца Владимира, но и всех сослужителей его. И, наконец, летом 1978 года у батюшки случилось нарушение мозгового кровообращения, вызвавшее почти полную потерю трудоспособности. Постепенно он несколько оправился, однако передвигался еле-еле. Слава Богу, хоть речь сохранилась. Отцу Владимиру пришлось уйти на пенсию. На освободившееся священническое место посвятили диакона Петра Дьяченко. В свою очередь, на место отца Петра, продолжавшего служить в храме Илии Обыденного до своей преждевременной кончины (1991), в качестве диакона прислали из Академии студента 1-го или 2-го курса отца Николая Важнова.

Отец же Владимир Смирнов в течение трех лет с покорностью нес ниспосланный ему крест — находиться вдали от родного храма, где теперь он мог бывать лишь по большим праздникам несколько раз в году. Это «заключение» скрашивалось заботливым уходом матушки Зинаиды Карловны, приездами сына с внуком и посещениями духовных детей. К маю 1981 года силы окончательно покинули батюшку, он слег, чтобы больше не встать. 1 июня сердце отца Владимира остановилось. 3 июня гроб с его телом доставили в храм. Панихиду отслужил отец Владимир Воробьев, духовный сын покойного. На отпевание, совершенное причтом храма во главе с настоятелем отцом Николаем 4 июня, в Вознесение, прибыл Высокопреосвященнейший митрополит Минский Филарет, пожелавший попрощаться с батюшкой, которого всегда любил и уважал. Здесь же находились духовные дети и близкие отца Владимира: протоиерей Николай Ведерников, иереи Кирилл Чернетский, Сергий Брздыка и другие. Всего в отпевании участвовало девять священников и пять диаконов.

Прочувственное слово об усопшем произнес отец Сергий Брздыка: «Он был проповедником, который проповедовал слово Божие не только во время богослужения, но и при совершении треб. Многим памятны его слова и при отпевании, и при венчании, и при других богослужебных моментах, и во внебогослужебное время. Он старался привести людей ко Господу и был большим душепопечителем. Он много сил, много времени отдавал окормлению своих духовных детей, и даже, может быть, больше сил, чем их у него было. И он не только окормлял, но и при помощи своих многочисленных духовных чад старался оказать помощь страждущим и одиноким, больным, нуждавшимся людям, причем делал это разумно и вдумчиво. И вот такая самоотверженная его жизнь, такое самоотверженное несение евангельского подвига, конечно, ослабило его силы. И сейчас мы провожаем отца Владимира в последний путь как пастыря доброго. И еще хочется сказать, что в последние годы отец Владимир очень тяжело болел, и болезнь эта была вызвана не только переутомлением, но и, может быть, многими скорбями, потерей близких и тем, что самоотверженный пастырь страдает за грехи своих пасомых. Он покрывал большой любовью грехи приходивших к нему, и эти грехи уязвляли его дух и тело. И вот сейчас, прощаясь с нашим дорогим собратом, а вы — со своим пастырем, отцом Владимиром, мы будем молиться о прощении ему вольных и невольных грехов, а сами попросим у него тоже прощения, чтобы своей любовью отец Владимир покрыл наши преступления и прегрешения против него. И верим, что душа его пойдет к Престолу Господню, а любовь, которая никогда не умирает, любовь его останется с нами, и его молитвы всегда будут охранять и покрывать нас. Аминь».

Похоронили протоиерея Владимира Смирнова на Ваганьковском кладбище в Москве.

Московский журнал № 6, июнь 2003. http://www.mj.rusk.ru/

Библиотека Якова Кротова полный текст из кн.: Горе имеим сердца. Протоиерей Владимир Смирнов (духовные дети о духовном отце). Сост. А.Арцыбушев. М.: Индрик, 2004. 235 с. http://www.krotov.info/history/20/1970/smirnov.htm

Протоиерей Андрей Суховской, настоятель храма Покрова Божией Матери с. Усть-Кокса Алтайской обл.

ОТЕЦ ВЛАДИМИР СМИРНОВ

Летом 2000-го года в храм Покрова Божией Матери, где я служу уже восьмой год, пришло письмо. Храм наш расположен в Горном Алтае, почти на берегу почитаемой на Алтае реки Катуни и сравнительно недалеко от горы Белухи.

Письмо

написал мой старый знакомый, которого я не видел уже десяток лет, художник

Алексей Арцыбушев. Вместе с письмом была прислана и написанная им небольшая

книжка "Матушка Евдокия" — об удивительных верующих православных храма в

городе Самарканде, а главное — о его настоятеле, архимандрите Серафиме,

которого Господь сподобил меня увидеть в доме у автора письма и книги. Там

же упоминается и наш многолетний духовник отец Владимир Смирнов, о котором

меня просили рассказать для данного сборника.

Письмо

написал мой старый знакомый, которого я не видел уже десяток лет, художник

Алексей Арцыбушев. Вместе с письмом была прислана и написанная им небольшая

книжка "Матушка Евдокия" — об удивительных верующих православных храма в

городе Самарканде, а главное — о его настоятеле, архимандрите Серафиме,

которого Господь сподобил меня увидеть в доме у автора письма и книги. Там

же упоминается и наш многолетний духовник отец Владимир Смирнов, о котором

меня просили рассказать для данного сборника.

Отца Владимира я знал с ранней юности и на протяжении более двадцати лет. С детства моя бабушка, Ольга Петровна Суховская, водила меня в храм Илии Обыденного, что расположен недалеко от храма Христа Спасителя. Запомнились многолюдные праздничные службы, которые совершал многолетний настоятель храма, отец Александр, с сонмом духовенства. Это был маститый митрофорный протоиерей, с тремя наградными крестами, известный в Москве как прекрасный проповедник. Храм Илии Обыденного часто называли неправильно храмом "Нечаянной Радости" — из-за чтимого чудотворного образа Божией Матери. Храм привлекал в те годы московскую интеллигенцию. И вот, после смерти протодиакона отца Николая сюда был направлен новый диакон отец Владимир Смирнов. До этого инженер-строитель, он дважды был арестован, последний раз в 50-е годы. Был возвращен на свободу после смерти И.В. Сталина. Знаменательно, что будучи еще в тюрьме и не зная о кончине Сталина, он увидел сон: как будто идет он рядом с Кремлем и видит в растерянности идущего Сталина, с которым здоровается и помогает ему найти дорогу. И здесь приходит весть о его кончине. Через некоторое время отец Владимир был освобожден.

Отец Владимир с детства был верующим и давно хотел стать священнослужителем, но обстоятельства не позволяли этого. Это же событие в его жизни как бы подвело черту под его прошлой светской профессией и направило мысль на достижение священства.

Вспоминая длительное и многолетнее наше общение, трудно выделить какие-то яркие эпизоды. Общение происходило то чаще, то реже по моей вине, но я всегда был уверен, что сколько бы времени ни отсутствовал, меня согревала мысль, что в храме я всегда встречу любовь и радость отца Владимира.

Долгие годы он был диаконом и уже в это время обращал на себя внимание глубокой молитвенностью и не формальностью своего церковного служения. Он жил под Москвой, и ему приходилось заполночь вставать, чтобы читать правило к Причастию и с первыми электричками приезжать в Москву.

Ектении его были проникновенны, и в них звучала какая-то особая любовь к Господу и Матери Божией. Некоторых даже смущала эта непосредственность обращения.

К сожалению, нередко в алтаре, во время чтений в храме, можно слышать разговоры среди священнослужителей, но отец Владимир по возможности всегда отходил в сторону и горячо молился, вслушиваясь в каждое слово чтений, нередко становясь на колени. Хотя все духовенство храма отличалось глубокой верой, но и среди них отец Владимир выглядел необычно. А всегда то, что необычно, вызывает непонимание и насмешку.

В чем же была эта необычность среди в общем-то верующих и посвятивших всю свою жизнь Богу батюшек? Может быть, тем, что у отца Владимира вера была очень реальной и он как бы находился постоянно перед лицом Господа, Матери Божией и святых. Еще диаконом его приглашали многие, ищущие духовного, люди, среди них была одна дама, которая была известна своим богоискательством еще в 20-е годы, к сожалению, не помню ее имени. Она в свое время заинтересовалась главой обновленцев, митрополитом Александром Введенским, и пригласила его к себе в дом. Он приехал верхом на коне, с хлыстом в руках, в костюме жокея. Увидев его, эта дама сказала, что митрополиты с хлыстиками ей не нужны, и закрыла перед ним дверь. У этой дамы работала женщина, которую звали Гашенькой и которая была теткой известного священника-правдолюба. В последующем он и еще один священник напишут печально известное письмо Патриарху.

Повторяю, еще диаконом отец Владимир посещал этот дом, хотя со многим был не согласен. Но он как бы уменьшал отрицательное в людях и усиливал в своем восприятии положительное в них. Его любимыми словами были: "Покроем любовью". Это уменьшение негативного было вызвано не тем, что отец Владимир не замечал его: об этом он мог даже и высказаться, но очень просто и без осуждения. Он любил, уважал и видел Образ Божий в человеке, который для других, быть может, был затемнен недостатками, грехами, а для отца Владимира был виден в первую очередь. И будучи священником, это его качество привлекало к нему многих и многих людей, ходивших различными религиозными путями. Он не был миссионером, но узнав о нем, о его огромной любви ко всем заблудшим, к нему стали обращаться и теософы, и баптисты, и рериханцы. Среди них была и вдова Андрея Белого, и многие другие. И скорее всего не слово отца Владимира, а живой пример православной веры приводил к тому, что все эти люди приходили ко Христу в истинном православном понимании веры.

Об одном случае хочется рассказать особо.

Как-то к отцу Владимиру обратилась одна женщина, с которой мне пришлось познакомиться спустя несколько лет. Этот рассказ я слышал и от нее, и от отца Владимира. Эта женщина была кинорежиссером, активным общественным деятелем и дочерью знаменитых людей. Она была совершенно далека от православной веры. И вот ей снится сон, будто стоит она в храме в подвенечном платье, слышатся венчальные песнопения, и ее руку берет ослепительно белая рука. Лица и фигуры она не видела, только чувствовала крепкую и любящую руку. Проснулась под впечатлением, которое не давало ей покоя длительное время. По воле Божией, через своих знакомых она встречается с отцом Владимиром, и он объяснил ей сон в том смысле, что она должна принять Святое Крещение. На что женщина ответила, что это невозможно, так как она атеистка. Уже позже, через несколько лет, она вновь пришла к отцу Владимиру и сказала ему, что все совершилось по его слову и жизнь ее совершенно перевернулась. Теперь она уже не мыслит свою жизнь без Христа и Православной Церкви. Ныне она активный деятель Православной Церкви.

Отец Владимир был удивительным исповедником. И когда он исповедовал в священническом облачении, то действительно чувствовалось вполне реально, что Сам Господь говорит через него больше, чем это вмещается в сознание батюшки. И для каждого человека он находил именно те слова, которые были нужны только им. Это меня в первое время очень изумляло. В храме батюшка говорил очень мудрые и глубокие вещи, но как-то больше того, что по человечности своей знал и понимал. А потом, во время личной беседы где-нибудь за столом, он по данному поводу мог сказать совершенно иное, соответствующее его личному мнению; а когда ему напоминали о его ином мнении и вопросах в храме, он не возражал, а просто говорил: "Разве?"

Отец Владимир был удивительным молитвенником, который не отказывал людям в молитве, даже в очень трудных случаях. Один раз к нему обратилась женщина, которой пришлось долго беседовать с ним. Она рассказала историю. У нее умерла мать. Она очень тосковала по ней и ей очень хотелось увидеть ее во сне и пообщаться с ней. Для этого она обратилась к мистике и применила не разрешенный Церковью прием. После этого она видит сон. К ней приходит мать. Обрадовавшись ей, она накрывает стол к чаю, беседует с ней, забыв, что она умерла. Внезапно входит в комнату незнакомый и очень неприятный человек. Мать, улучив момент, шепчет ей на ухо, что от этого человека ей грозит опасность и что его надо выставить из дома. Внезапно мать исчезает, а дочь остается один-на-один с этим человеком. И тут он говорит ей, что выполнил ее желание и теперь для нее настало время выплатить свой долг ему. С этими словами он берет ее за руку, выводит на улицу и заводит в какую-то подворотню; в этот момент она куда-то проваливается и начинает лететь, видит вокруг себя картины, напоминающие сцены из "Ада" Данте. С этим она просыпается.

Встав с постели, она с удивлением видит накрытый стол и стоящие там три чашки с недопитым чаем. После этого происшествия она начала слепнуть и по совету близких обратилась к отцу Владимиру. После длительной беседы, исповеди и Причастия, горячих многодневных молитв отца Владимира ей стало значительно легче, и зрение стало восстанавливаться. Мне пришлось находиться в храме и поджидать отца Владимира, пока он беседовал с ней. Мы с ним должны были куда-то ехать и запаздывали, а отец Владимир все не мог освободиться, забыв о нашей поездке. Позднее он мне, как врачу, рассказал услышанное, а еще через некоторое время мне пришлось лечить эту женщину. Я своими глазами видел ее квартиру, обстановку и услышал вновь эту историю.

Мне плохо помнятся другие аналогичные случаи, но их было очень и очень много.

Вспоминаются приезды на Сходню, где долгие годы жил отец Владимир, беседы и исповеди в его келье, а затем гостеприимство его матушки Зинаиды Карловны.

С новым поколением духовных чад отца Владимира я познакомился во время его переезда в Люберцы, где ему предоставили квартиру, отобрав сельский участок для дач каких-то высокопоставленных лиц. С одной стороны, отец Владимир скучал по земле, по старому дому, но, с другой стороны, жизнь в деревенском доме с годами, наверное, была бы трудна для него. Вещей в доме было немного. Запомнилась большая библиотека, большею частью оставшаяся от духовного отца, священника Иоанна Потапова.

Помощниками отца Владимира в последние годы были молодые его чада, недавно пришедшие в Православие. Часть из них сейчас священствует и в России, и за рубежом.

Последние годы своей жизни отец Владимир болел. Отчасти это было вызвано тем, что он никогда не щадил себя и, будучи уже немолодым, уставая от службы, не умел отказывать тем, кто просил его навестить больного на дому и т. д. Будучи третьим священником в храме, он часто нес самые трудные послушания по службе. Один раз во время службы с ним случился приступ нарушения мозгового кровообращения. В самое последнее время он значительно ослабел и слег. И вот пришло известие о кончине отца Владимира. Когда я приехал, он был уже облачен по всем правилам и лежал в гробу. Я остался на ночь читать Евангелие. Была удивительная тишина и это было подлинное прощание с батюшкой здесь, на земле не было чувства расставания, он оставался где-то рядом, возможно ближе и роднее, чем те, с кем приходилось встречаться здесь, на земле.И сейчас, во время службы в нашем маленьком и далеком от Москвы храме, я постоянно ощущаю наполненность храма и алтаря близкими по духу людьми, которые или живут далеко, или ушли в вечность. И среди них постоянно рядом находится отец Владимир. Он как бы сослужит и помогает своей любовью и духовным советом.

Иерей Виталий Сомов, храм преподобного Серафима Саровского в Париже

ОТЕЦ ВЛАДИМИР В МОЕЙ ЖИЗНИ

Отец Владимир Смирнов — дорогое для меня имя. Самое дорогое и близкое из всех, наряду с митрополитом Антонием Сурожским, хотя мне посчастливилось общаться и с другими замечательными духовными людьми.

Познакомился я с ним в 1964 году, и он был моим духовником в течение многих лет до самой своей смерти. Встретил я его на распутье своей жизни во время поисков и недоумений. С детских лет я очень увлекался наукой и она, постепенно, стала главным смыслом моей жизни. Всю жизнь я хотел посвятить на служение ей. Однако, к тому времени, когда я окончил медицинский институт и стал вплотную заниматься наукой в НИИ, я окончательно в ней разочаровался. Чтобы представить себе степень растерянности и уныния, которое меня тогда постигли, надо было знать, какое огромное значение она для меня имела. Это был стержень, на который нанизывались все остальные интересы и ценности. И вдруг этот стержень сломался. Я продолжал ходить на работу, но уже не как на служение, а как на каторгу. Вся будущая жизнь представлялась мне в мрачном свете. Чем другим я теперь смогу заниматься?

К этому времени я стал интересоваться религией, посещал богослужения, хотя мало что понимал, так как вырос в атеистической семье. У меня была потребность просить совета — что делать в таком состоянии? Мне рекомендовали пойти к отцу Сергию в Отрадное. Я так и сделал. Он утешал меня, говорил, что все как-нибудь образуется, устроится. Между прочим, он сказал такую фразу: "Может, по духовному пути пойдете", имея в виду служение Церкви. Вначале я пропустил мимо ушей его слова, как будто они ко мне не имели никакого отношения. Затем и вовсе забыл о них и вспомнил только тогда, когда в первый раз говорил с отцом Владимиром. Я с ним обсуждал мое душевное состояние, на что он отвечал мне примерно то же, что и отец Сергий: "Потерпите, все как-нибудь постепенно образуется. Может, пойдете по духовному пути". Тут в голове у меня как молния блеснуло воспоминание. Поразительно то, что он сказал точно ту же фразу, что отец Сергий! Да что они, сговорились, что ли? Я считал, что это ко мне имеет отношение такое же, как жизнь на Марсе. Что я только не планировал на будущее в то время, но о духовном пути даже мимолетной мысли не было.

Я приходил советоваться к отцу Владимиру несколько раз, и как-то незаметно получилось, что он стал моим духовником. Что-то меня привлекало к нему. Может быть, я почувствовал и полюбил его за мягкость и ласковость в обращении, которые полностью оценить смог только в последующие годы. Меня, как всякого начинающего, волновали многие богословские вопросы. Отец Владимир не был богословом и не был широко эрудирован, в вопросах веры, как некоторые другие священники. И несмотря на это, я приходил беседовать именно к нему. Важнее, чем теоретические вопросы, оказались для меня его простота и любовь. У него было то, что ценнее учености и эрудиции, — мудрость простоты.

Это впечатление усиливалось его неформальным отношением к церковным установкам и обычаям. Именно поэтому я у него и остался. Он говорил, что церковные правила — вещь сугубо второстепенная. На вопросы об этом он всегда отвечал примерно так: "Церковь — это живой организм, живущий во времени и пространстве. Те правила и каноны, которые были в древности, были составлены применительно к тому времени, к тому состоянию церкви и мира, к тем понятиям и обычаям людей, которые существовали тогда. Сейчас другое время и другие условия, и поэтому многое утратило смысл или уже неприменимо". В отношении правил поста, поклонов, молитвы за инаковерующих и неверующих, отпевания самоубийц он говорил так: "Превыше всех правил — любовь. Каноны и правила созданы для спасения людей и поэтому применять их надо очень гибко, а не формально". Когда его пожилые духовные дочери хотели строго поститься, то он не только не благословлял, но буквально повелевал им есть в постные дни молоко и творог. И когда они отказывались, ссылаясь на то, что это "не положено", он отвечал: "Вы считаете меня своим духовным отцом, так выполняйте то, что я вам говорю". Это единственный известный мне случай, когда он настаивал на своем. Когда он рассказал прихожанам, что недавно крестил балерину, они его спросили: "Вы, конечно, запретили ей с этих пор танцевать в балете? Разве можно по сцене с голыми ногами бегать?" Он им на это ответил: "А почему же я должен был запретить?"

Всегда, в частности, на исповеди он говорил: "Я думаю, что надо поступить так", и никогда не говорил: "Поступи только так, как я сказал". В отличие от многих духовников, которые на исповеди выпытывают грехи у человека, он только слушал, что говорит исповедник, и приговаривал: "Бог милостив". Он не любил, когда исповедовались по бумажке. Советовал не копаться в себе, выискивая мельчайшие грехи с семилетнего возраста, а, следуя апостолу Павлу, "...задняя забывать и в передняя простираться".

Когда я учился в семинарии, ученики нашего класса перед экзаменами договорились, чтобы каждый составил шпаргалку на один из билетов — для общего пользования. До этого я никогда в жизни, ни в школе, ни в институте, шпаргалками не пользовался, хотя сам не считал это, в принципе, предосудительным, но сомневался, допустимо ли это в духовном учебном заведении. Отец Владимир на мой вопрос ответил: "Раз все так делают — и ты делай. Сам можешь не пользоваться шпаргалкой, но сделай, как договорились". Этот совет схож по духу с советом игумена Никона Воробьева в его замечательных письмах к Алексею Ильичу Осипову, когда тот учился в семинарии.

Когда я стал священником и ходил по домам на требы, мне, как это принято, предлагали деньги, а я не хотел брать, считая, что это нехорошо. Я спросил у него об этом, и он сказал: "Знаешь поговорку: дают — бери, а бьют — беги? Люди дают от души. Своим отказом ты их только обидишь. Но во всяком правиле могут быть исключения: если ты видишь, что это очень бедный человек, тогда надо мягко отказаться. А иногда еще и оставить ему своих денег". Следуя этому мудрому и простому совету, я так всегда и поступал.

Отец Владимир никогда не ревновал, когда его духовные чада ходили к другим священникам. Когда митрополит Антоний (Блюм) стал моим вторым духовным отцом, он не только ничего не имел против, но и просил передать владыке, что он тоже считает его своим духовным отцом. ;

Его простота выражалась, в частности, в том, что он не подчеркивал своего священства, не старался это отразить даже в одежде. Он не считал, что священник должен одеваться не так, как другие люди. Некоторые священники нарочито подчеркивают свой сан если не рясой, то какой-нибудь особенной деталью одежды — такой, как шляпа или плащ. Некоторые священники считают, что им неприлично носить сандалии или рубашку навыпуск с короткими рукавами. Он же всегда и везде носил обычную одежду: летом — рубашку с короткими рукавами, сандалии и простые дешевые брюки. А когда шел на службу, надевал подрясник только в храме; уходя из храма, оставлял его там.

Братьями отца Владимира по взглядам и по духу были: митрополит Антоний (Блюм), архимандрит Таврион (Батозский), отец Николай (Педашенко)1, отец Алексий Мечев, мать Мария (Скобцова), отец Андрей (Сергиенко)2, игумен Никон (Воробьев), отец Петр (Чельцов)3. У всех этих замечательных людей превыше всего были любовь, широта и свобода, а не буква устава.

Однажды я дал почитать отцу Владимиру понравившиеся мне беседы известного католического проповедника Романо Гвардини. Возвращая их, он сказал: "Очень хорошо! Это же чистое православие!" И так он относился к любой духовной литературе. Тем более непредвзято и доброжелательно подходил он к людям, каких бы убеждений они ни придерживались. О католиках и протестантах он говорил: "Это же наши братья во Христе". Он говорил о католиках, что у нас с ними нет никаких принципиальных различий. Богословские тонкости (насчет исхождения Святого Духа и другие) касаются только богословов и архиереев, а от простых верующих это слишком далеко.

Не знаю ни одного случая и не могу представить себе, чтобы отец Владимир не допустил к Причастию того, кто не был на всенощной или не вычитал правила к Причастию, или не имеет на себе нательного крестика, или живет в невенчанном браке. Он даже никогда не спрашивал о подобных вещах. Он никогда не налагал никаких епитимий.

В то время в большинстве храмов на Пасху не причащали, а он говорил: "На Пасху, конечно, все должны бы причащаться". Если его спрашивали об исповеди, он отвечал: "Ну какая же на Пасху может быть исповедь?" Как это созвучно знаменитому слову Иоанна Златоуста, которое читается на каждую Пасху, о том, чтобы пришли все: усердные и ленивые, постившиеся и не постившиеся; чтобы никто не плакал о прегрешениях, ибо всем воссияло прощение из гроба; чтобы никто не отошел алчущим, но все бы вошли в радость Господа своего.

Были случаи, когда я дерзал с ним не соглашаться и даже спорить, и никогда он меня не обрывал, не давил авторитетом, но всегда говорил как с равным. Не считал зазорным признать, что был неправ. Иногда сразу, а иногда в следующую встречу скажет: "А ведь ты был тогда прав". Так, однажды, я рассказал ему услышанную от отца Николая Педашенко историю, произошедшую в Московской духовной семинарии. После вечерни одна старушка сказала учащемуся: "Молодой человек, вы сегодня вместо того, чтобы 40 раз прочесть "Господи, помилуй", 39 раз прочитали". Он ответил: "Спасибо, что сказали — в следующий раз прочитаю 41 раз". Отец Владимир заметил: "Остроумный молодой человек. Долги платить, в общем-то, хорошо, как и все хорошие правила выполнять, только не надо их абсолютизировать: суббота для человека, а не человек для субботы". Тогда я спросил: "А если я не успел прочитать правило к Причастию?" Он ответил: "Причащайся, а потом дочитаешь". Я возразил: "Но ведь Причастие — это смерть и воскресение, это начало новой жизни. Так разве после воскресения, в новой жизни, есть смысл говорить о каких-то долгах и счетах в жизни бывшей?" Он, подумав, ответил: "Пожалуй, действительно не имеет смысла".

Были у отца Владимира друзья (священники и миряне), с которыми он был близок, хотя они не полностью разделяли его свободу и широту. Некоторые из них более строго относились к выполнению правил и поста. Он с ними обычно не спорил, а смиренно, даже как бы виновато, говорил: "Я так не могу, мне людей жалко".

Он очень осторожно, бережно подходил к вопросам брачной жизни, особенно, если в семье были и верующие, и неверующие. Заходила речь о некоторых монахах-духовниках, об их ригоризме и о таких их категоричных указаниях, как: муж неверующий — разведись, или не живи с ним как жена. Тогда отец Владимир, обычно кроткий и милосердный, отзывался об этом с возмущением: "По апостолу Павлу — муж неверующий освящается женою верующей". Он вообще был против всех крайностей и неразумных подвигов, даже если их требовали от своих духовных чад некоторые уважаемые старцы-монахи: "Они жизни не знают, не знают, как тяжело люди живут, как надо быть к ним снисходительным". Он не отрицал возможности иногда употреблять контрацептивы и даже (как считал и митрополит Антоний) сделать аборт в том случае, когда по заключению врачей есть явная опасность для жизни. Когда верующий, чья супруга была неверующей, спрашивал, как быть с воздержанием перед Причастием, в посты и постные дни, то он цитировал апостола Павла: "Жена не владеет своим телом, но муж. Муж не владеет своим телом, но жена", прибавляя: "Терпи, верующий должен снисходительно относиться к неверующему, приспосабливаться к нему". Так же и в отношении пищевого поста в семье: "Несравненно лучше есть скоромное и сохранить мир в семье, чем поститься и вызывать вражду и нестроения".

На какие только трудные и даже каверзные вопросы не приходится иногда отвечать священнику! Как-то мне, в начале моего служения, задали вопрос: можно ли топить котят. Я тогда не смог ответить и переадресовал этот вопрос отцу Владимиру. Он отвечал так: "Если нет никакой возможности оставить их у себя или пристроить у других, допустимо их топить, но сразу же после рождения. Это ужасно, но я думаю, это меньшее зло, чем выбросить их на улицу".

Отец Владимир всегда говорил, что в жизни далеко не все можно разрешить наилучшим образом. Когда нельзя совсем избежать зла — мудрость заключается в том, чтобы из нескольких зол выбрать наименьшее.

1 Удивительно светлый человек, почитаемый и любимый многими духовными чадами и знавшими его людьми.

2 Преподаватель Московской семинарии и академии, приехавший в 1947 г. из Парижа, где он служил до этого.

3 Известный старец из Владимирской области.

4 Автор этих строк окончил медицинский институт в 1961 г., работал научным сотрудником в НИИ, защитил диссертацию. В 1969 г. ушел со светской работы и стал чтецом в храме. В 1970 г. поступил в Московскую семинарию, в 1971 г. рукоположен в священники. До 1990 г. служил в Москве и Московской области. С 1990 г. служит в Риме и Париже.

Профессор математики Сергей Влэдуц, г. Марсель

Отец Владимир

Очень трудно писать про батюшку отца Владимира — боишься, что твое недостойное слово заслонит его сияющий образ. Для тех, кто знал батюшку, никакие внешние слова не нужны, они навсегда хранят воспоминания о нем в сокровенностях своих сердец. Эта трудность усугубляется тем, что батюшка был бесконечно прост — евангельской простотой. В нем не было ничего внешнего, впечатляющего и поражающего воображение: ни богатой богословской эрудиции, ни особых телесных подвигов, ни явственной прозорливости. Его слово всегда было очень просто по форме, в нем не было никакой авторитарности, нажима, запрета. Однако действовало это слово как "меч обоюдоострый", проходя до глубины сердца, отсекая от него грех и нечистоту. При этом батюшкино слово было настолько полно, как и он весь, евангельской любовью, что — очищая и обновляя, — воспринималось как "глас хлада тонка".

Мне привелось общаться с батюшкой относительно недолго: я пришел в Церковь всего за несколько лет до его кончины. Многое из того, что я слышал от него в эти первые годы моего пребывания в Церкви, "дошло" до меня только гораздо позже. Но с течением лет стал гораздо яснее и гигантский масштаб его личности. После физической кончины отца Владимира наше общение не прервалось. Когда у меня и в моей семье, у моих близких наступает недоумение, когда нас захлестывает море проблем здешней временной жизни, мы приходим и молимся на могилке батюшки на Ваганьковском кладбище. И никогда это не бывает бесплодным: тот дух любви и мира, который был так свойственен ему при жизни, не оставляет и теперь приходящих для молитвенного общения с отцом Владимиром.

Протоиерей Владимир Смирнов[1]

Письмо своему духовному отцу о поездке в Дивеево[2]

Самарканд, 1 октября 1971 г. Дорогой батюшка!

Вы, наверное, недоумеваете по поводу столь долгого отсутствия от меня сообщений о моей поездке в Дивеево. В общих чертах Вам, вероятно, уже известно о ней от Павла Ивановича.

Дело в том, что в Дивееве я изрядно простудился и, отправляясь в Самарканд, повез и свое гриппозное состояние, от которого никак не могу освободиться до сих пор. Общее недомогание и страшная головная боль заставляют меня то и дело «прикладываться к подушке», так что я до сих пор даже не был в городе, хотя все же два раза служил всенощную и литургию и два раза сослужил настоятелю храма великомученика Георгия - отцу Серафиму.

Отдыхается мне хорошо, так как меня окружили необыкновенной заботой, что меня страшно стесняет, и если бы не недомогание, которое заставляет меня по большей части сидеть дома, то отпуск мой и отдых, благодаря теплой погоде, можно было бы считать удачным.

Но на все воля Божия, и если нужно, чтобы в этом году я отдохнул менее, чем в прошлом, то да будет так, как пожелает Господь.

Теперь о поездке в Дивеево.

Началось все необыкновенно и чудесно, так же, как и закончилось, -чудесным участием батюшки Серафима. От начала поездки и до обратного возвращения Преподобный батюшка сам будто за руку нас вел, ни на минуту не оставляя, и немедленно рассеивал все недоумения и могущие произойти от них огорчения.

Мой духовный сын Анатолий[3], будучи у меня как-то, с огорчением пожаловался на то, что отпуск у него прошел бестолково. «Мне, -сказал он, - хотелось куда-нибудь съездить помолиться, но осталась одна неделя, и теперь уже некогда ехать, да и некуда». На что я ему предложил: «Я на несколько дней еду в Дивеево. Поедем со мной». Он с радостью согласился и уехал искать Павла Ивановича. Однако утром в день отъезда он вдруг вновь приехал ко мне и поинтересовался, когда мы уезжаем. На мой вопрос, взял ли он билет и едет ли с нами, Анатолий ответил, что он хочет ехать, хотя дома неприятности, но билета у него еще нет. «Что же ты медлишь, -сказал я ему, - ведь поезд уходит сегодня вечером, билеты у меня с Павлом Ивановичем уже в кармане, три дня как приобретены». Он уехал, оставив меня в беспокойстве: как он будет доставать билет, где мы встретимся, не разойдемся ли в дороге и где он нас или мы его будем искать на незнакомой нам железнодорожной станции?

Накануне отъезда ко мне пришла наша сходненская дивеевская мать Антония и, между прочим, спросила, есть ли у меня адрес.

Я сказал, что Алла мне его написала, но, чтобы никого не затруднять встречей, о своем приезде я никого не известил. Уходя от нас, мать Антония между делом бросила: «Вы, когда будете ехать на автобусе, попросите остановить на Калгановке».

Распростившись с домашними, в сопровождении Л. и К., после напутственного молебна я уехал со Сходни и только в Москве, сидя на вокзале в ожидании посадки, обнаружил, что оставил записку с адресом у себя на столе. Охватившее меня беспокойство немного рассеялось, когда я, подойдя к своему вагону, увидел Анатолия. «А где же едешь ты?» - догадался я его спросить уже в вагоне. «Как где? Вот мое место». Оказывается, уехав от меня в 11-12 часов дня, Анатолий пошел в железнодорожную кассу. Кассирша неожиданно спросила: «Может быть, вы возьмете купейный билет?» Он согласился. Оказалось, что это был билет на четвертое место в нашем купе. Так Преподобный сам рассеял первую причину моего беспокойства.

Выехали из Москвы в проливной дождь. В такой же проливной дождь вышли мы из вагона на ст. Арзамас и, прождавши автобуса час или полтора, в такой же проливной дождь добрались до Дивеева. В автобусе сидевший впереди мужчина спросил: «Отец, куда едешь?»

- В Дивеево, - ответил я ему.

- А к кому?

- К родственникам.

- А где живут они?

Ни улицы, ни фамилии сестры Анны Петровны я не мог вспомнить, и потому назвал фамилию Див-ской.

- Что-то я не знаю такой. А где все-таки она живет?

- Да на Калгановке, - вспомнил я наконец наименование места, где, по словам матушки Антонии, мы должны были сойти. (Такой допрос, учиненный батюшке в автобусе: куда? к кому? - не простое любопытство. В нескольких километрах от Дивеева начиналась запретная зона с несколькими рядами колючей проволоки, охраняемая войсками КГБ. Внутри этой зоны и находился «Арзамас-16» - бывшая Саровская пустынь, превращенная в атомный центр. «Всевидящее око и всеслышащее ухо» прощупывало каждого едущего в этом направлении, в особенности в Дивеево. Вопрос: «Отец, куда едешь?» - был вызван внешним видом батюшки, согласно пословице: «Попа и в рогожке узнаешь». Местные власти не столько охотились за шпионами, сколько за попами, приезжающими к дивеевским сестрам, которых сколько ни преследовали, ни гнали, ни ссылали, но так и не смогли «выкорчевать» из той земли, по которой, по словам прп. Серафима, ходила Сама Матерь Божия. - Прим. А. А.)

Вышли мы из автобуса на остановке. Только что кончился дождь. Куда идти? Кого искать? Кроме смутного наименования улицы да номера двадцать дома, в моей памяти ничего не сохранилось. Поэтому решили идти на почту, узнать, есть ли здесь улицы под названием Лесная или Зеленая. Прошли довольно длинное расстояние, но почты не нашли. Идет навстречу какая-то старушка.

- Матушка, как нам пройти на Калгановку?

- Это Вертьяново, что ли? - услышал я наконец знакомое слово. -Да вот сейчас поверни на мост, это и будет.

- А что, матушка, есть ли там Зеленая или Лесная улицы? - спросил я ее вновь.

- Лесная или Зеленая... - задумчиво спросила она, - а кого вы ищете-то?

- Лакову, - вспомнил я одну фамилию из записки Аллы, которую я оставил дома.

- Что-то не знаю такой... Да погоди, я сейчас спрошу. - И, подозвав к себе женщину, спросила: «Ты не знаешь ли, вот ищут Лакову в Вертьяново?»

- А где она живет? - спросила новая собеседница.

- Да видите ли, - ответил я ей, - знаю только, что живет она в доме номер шестнадцать или двадцать по Зеленой или по Лесной улице.

- Идемте, я как раз иду туда, но что-то я не знаю такой улицы... «Послушай, - обратилась она к идущему навстречу нам мужчине, -в Вертьяново есть Лесная или Зеленая улицы?» - «Лесная есть, вот перейдешь мост, так сразу направо это и есть Лесная». Отойдя от него, наша новая провожатая спросила:

- А какой дом-то? Вы знаете или нет? Я опять назвал 16-й и 20-й номера.

- Да вы к монашкам что ли идете? Они тут живут рядом в двух домах.

Как камень какой сняли с меня эти слова нашей провожатой, так как я в душе очень волновался за своих спутников, чувствуя свою вину перед ними благодаря своей забывчивости. Узкий, грязный переулок с домами, двумя параллельными рядами поднимающимися в гору, без надписи о его наименовании и с еле заметными номерами, чуть не повернул наш путь обратно, так как плотник тесавший бревна, на мой вопрос: «Лесная ли это улица?» - ответил: «Не знаю». Однако на тревогу моих спутников я сказал «Пойдем дальше. Посмотрим, что дадут нам дома номер 16 или 20, если только эти номера имеются». Анатолию я сказал, чтобы он смотрел на номера домов, так как у него зрение лучше, чем у меня и П. И. Остановившись, Анатолий указал на дом, стоящий на противоположной стороне, и говорит: «Вот номер 15».

- Да что ты смотришь на ту сторону! Нам нужен номер 16 или 20. И не успел я сказать этих слов, как услышал голос Анны Петровны:

- Господи, да как же это вы не предупредили, ведь мы бы вас встретили! Да как же вы и нашли-то нас?

- Преподобный привел нас к вам, - ответил я ей и другим в домике, куда мы вошли.

Все, что было привезено мною съедобного, было сейчас же распаковано, а в это время нам собрали поесть. Из 20-го дома пришла Лакова, как оказалось впоследствии, духовная дочь о. Н. из... (отца Наума из Троице-Сергиевой Лавры. - Прим. А. А.), присланная им для ухода за больными сиротами Преподобного. После обеда нас всех взяла Мария (имя Лаковой в постриге) и уложила спать в отдельной келейке, специально устроенной, как она сказала, для батюшек.

Сестра А. П. Евгения (в монашестве Мария) живет в доме номер 16. Ее обязанность - готовить и кормить всех - и здесь живущих, и приезжающих. Мария (Лакова) живет в доме номер 20, на ней - обеспечение ночлегом гостей.

После ужина, за чаем, я подарил им снимок с портрета Преподобного (как я рассказывал выше, у о. Иоанна Потапова висел на стене живописный портрет преподобного Серафима, написанный еще при его жизни неизвестным художником. - Прим. А. А.) и показал им Вашу фотокарточку. Они были все так рады увидеть Ваш фотоснимок, очень умилились, целовали Вашу карточку, вспоминали Вас и Н. Н., вспоминали, каким Вы были молодым, как Вы постарели и изменились; как будто время не коснулось их самих и не оставило следов на их лицах и не согнуло их некогда прямых, вероятно, фигур. В этот момент они как будто снова помолодели и с детской наивностью удивлялись: «Какой же старенький стал батюшка о. Иоанн!»

Был намечен план, по которому я должен посетить во вторник дер. Ломасово, чтобы причастить живущую там М., в монашестве Мастридию. Они считают ее прозорливой и блаженной; в среду мы должны были пойти на источник, оттуда в Осиновку, а Дивеево и Козеваново оставили на четверг.

Во вторник мы втроем в сопровождении Анны Петровны и Марии от о. Н. отправились в Ломасово с целью закончить там все в один день, а на следующий ехать в Осиновку. Однако оказалось, что живущих в Ломасове никто не предупредил о нашем приезде, и нам пришлось там заночевать.

Едва мы успели войти в сени, как нам навстречу распахнулась дверь и послышались радостные возгласы: «Господи, помилуй. Господи, помилуй», - причем слова разобрать было почти невозможно, их произносила стоявшая около кровати матушка с одутловатым лицом. Она низко кланялась, крестилась, и не успел я переступить порог комнаты, как она первой подошла под благословение. Послышались голоса: «Ишь, как обрадовалась-то, а то лежала». Ею оказалась больная Машенька (в монашестве Мастридия). Когда она находилась в заключении, ей очень сильно сдавили горло, что привело к его параличу, а раньше она пела в монастырском хоре. Она так бурно выражала свою радость по поводу нашего прихода, что непрестанно вставала с постели, на которой сидела, и просила благословения. Если кто-нибудь из вновь приходящих - а в избу входили все новые лица - подходил под благословение, то и Машенька тут же протягивала свои руки. Это было так необыкновенно трогательно, что и сейчас при воспоминании о ней у меня текут слезы.

Пришлось нескольким отказать в крещении, так как я не взял с собой миро. По этой же причине я отказал и в миропомазании крещеным бабушкам, и несколько женщин попросили дать им молитву с тем, чтобы утром на следующий день причаститься. Пришла женщина с просьбой причастить больную мать, а за ней вторая с той же просьбой. Этим просительницам я назначил время на четыре часа утра, а всем остальным на шесть часов с тем, чтобы первым автобусом ехать до Сатиса, а оттуда до источника четыре километра пешего хода.

Меня оставили ночевать в этом доме, а моих спутников - П. И. и Анатолия - отправили в дом напротив. В половине четвертого утра в среду за мной уже пришли, и я направился к больной. Причастил умирающую и заодно трех ребят, которых хозяйка подняла с постели. Затем хозяйка повела меня к больному мужчине, Когда я его причащал, женщина сказала мне, что еще один мужчина просит причастить его мать, я пошел туда и причастил старушку, отказавшись, однако, от соборования, так как надо было торопиться к автобусу. Вернувшись в дом Машеньки, я застал там человек девять и в том числе Машеньку, одетую в белую рясу и апостольник, да такую сияющую, что вся комната как будто освещалась сиянием от ее лица.

После общей исповеди я причастил двух взрослых и двух детей, отказавши в причастии двум другим, так как они хотя и крещены, но миропомазаны не были. Преподавши Святые Тайны Машеньке, мы увидели, что она вдруг сделалась как мертвая, и ее уложили на кровать. Лицо бледное, глаза закрыты - со скрещенными руками на груди, в белом апостольнике Машенька действительно казалась умершей. Но это только казалось; выяснилось, что у нее так бывает всегда, поскольку пища застревает на полпути в парализованном горле. Я очень беспокоился и потому несколько раз подходил к ней узнавать, прошла ли у нее Святыня. Наконец она сумела проглотить, и я успокоился. Эта Машенька замечательна вот чем: Мария Лакова была прислана сюда о. Н. для ухода за одной старушкой. Похоронивши старушку, она взяла к себе из дер. Елизарово 95-летнюю Вареньку (в монашестве Агнию), которая осталась одна после смерти своей товарки Агриппины. Эта Варенька в монастыре была шорницей и, поселившись в дер. Елизарово после разгона монашек в доме племянницы своей товарки, стала работать в колхозе и очень долго заработанным хлебом и овощами подкармливала оставшихся без крова и пищи стариц обители. Когда силы ее стали убывать, им стал помогать племянник Агриппины. Так прожила она до Пасхи, а на Пасху Агриппина скончалась, и хотя племянник умершей предложил Вареньке жить в его доме, сколько она пожелает, она благоразумно решила принять предложение Марии Л-вой перейти к ней на жительство в Дивеево.

Сама Мария имеет свою комнату в Москве, получает пенсию 100 рублей. Имея благословение о. Н., она взялась хлопотать об открытии церкви. Смелая, энергичная, она вот уже второй год обивает пороги чиновников; добилась получения положительного решения от Косыгина, но местные власти никак не разрешали открыть церковь и несколько раз грозили выселить надоедливую просительницу из Дивеева. Так вот, когда Мария начинала хлопоты, то она неоднократно спрашивала Машеньку: «Разрешат или нет?», на что Машенька неизменно отвечала: «Трудно, трудно». В этом же году она стала говорить: «Откроют, откроют», и при этом утвердительно осеняла себя крестным знамением. На мои неоднократные вопросы на эту тему она также неизменно отвечала: «Откроют, откроют, скоро откроют», и кланялась, протягивая руки для благословения, пела, еле-еле выговаривая слова своим парализованным голосом: «Господи, помилуй. Господи, помилуй».

Последний раз, кажется в марте месяце, Марию вызвали в горсовет (в сельсовет - прим. А. А.) и после многих уговоров и угроз наконец спросили: «Ну а какую же церковь вам отдать?» На это она ответила: «А какую дадите». - «Потребуются средства на ремонт», - возразили ей. «Это не ваша забота. Деньги наши, а материал продадите нам вы. Мы согласны на простой дом, только дайте разрешение». Разговор был в марте, а в конце августа Марии сообщили, что 28 сентября ее вызовут на заседание сельсовета. Что будет дальше и состоялся ли вызов, не знаю. Может быть, Вам уже известно что-нибудь об этом? (Молитвенный дом в честь Казанской иконы Божией Матери на окраине Дивеевского села был открыт только в середине 80-х годов. - Прим. А. А.)

В Машеньке заметно много смирения. Когда я, благословляя, поцеловал ее в голову, она вдруг сказала: «Нельзя, нельзя целовать голову, она грешная; тебе нельзя целовать, а вот мне можно твою голову целовать». На это я ей ответил: «Ну, раз тебе можно, то ты и целуй, только впредь перекрести меня». Она подумала, перекрестила мою голову, поцеловала и вновь сказала: «Грех мою голову целовать, а твою можно», и снова перекрестила меня, поцеловала в голову и запела свое «Господи, помилуй» с глубокими поклонами и ежеминутными протягиваниями рук для принятия благословения. Не знаю, как на моих спутников, но на меня эта Машенька произвела большое впечатление.

Забыл еще сказать, дорогой батюшка, что дорога в день нашего приезда в Дивеево была совершенно непроходима, так что мы едва добрались до цели нашего путешествия. Но во вторник она совершенно просохла, с неба лились яркие лучи солнца, ласково согревавшие нас во все дни, пока мы ходили по земле, где некогда ступали ножки прп. батюшки Серафима.

Когда мы закончили в Ломасове дела, автобус до Сатиса, откуда мы собирались пешком добираться до источника, уже ушел; поэтому мы остались завтракать, а затем под молитвенные пожелания, благодарные возгласы любви и просьбы приезжать еще отправились до Сатиса пешком.

Я, правда, не заметил, в котором часу мы вышли из Ломасова, но Анатолий и П. И. уверяют, что мы шли три часа, поэтому расстояние от Ломасова до Сатиса, вопреки мнению местных жителей, составляет не семь, а девять или более километров. Нам предстояло пройти еще четыре километра до источника и обратно до Сатиса с тем, чтобы поспеть в Осиповку к 12 часам, а мы в 11 часов только прибыли в Сатис. Нужно сказать, что если бы я был один или даже с П. И., то ничего не смог бы там сделать. Анатолий основном освободил меня от очень тяжелого портфеля, в котором лежали Евангелие, крест, подрясник, требник, книга молебных пений, облачение, свечи и еще кое-что. Кроме моего портфеля, он нес свой и бидоны для воды. У П. И. была сумка, у Марии А. П. - свои ноши, так что если бы не их помощь, то я не смог бы пройти пешком такое большое расстояние, а если бы и смог, то делать что-либо был бы уже не в состоянии.

Надо думать, что соизволение батюшки Серафима о помощи в причастии своих сироток было так велико, что в последний момент он послал мне такую подмогу в лице Анатолия.

Все мои спутники оказались заядлыми грибниками, и потому по дороге к источнику Анатолий и женщины почти доверху набили свои портфели и сумки грибами, преимущественно опятами . Я же нагрузил их дополнительно еще шляпками красных мухоморов для растирания, которых никто из Подмосковья мне привезти не смог. Думаю, что и это не без промысла.

Мария сказала, что она поведет нас на гору, с которой можно увидеть Саров. Наконец мы подошли к этому месту. Справа течет река Сатис, а по левую сторону от нашего пути тянется, вероятно, бывший (правый) берег обмелевшей реки, очень высокий, почти отвесный и поросший лесом. Наверху тракторами валили лес, бульдозеры снимали верхний слой чернозема, а экскаваторы нагружали машины желтым, золотистого цвета песком, вероятно, для строительства в городе, а может быть, и в самом Сарове. С трудом, цепляясь за сучья и стволы поваленных деревьев, хватаясь за пни и кустарники, мы взобрались наверх и увидели искусственно насыпанный холм, откуда открывался необычайно красивый вид. Пока я на него взбирался, то готовился увидеть либо картину полного разрушения, либо одни верхушки полуразрушенных зданий бывшего монастыря, основания которых скрыты от посторонних взоров густо поросшим лесом на левом берету Сатиса.

Каково же было мое удивление и как-то по-особенному сжалось сердце, не то от радости, не то от сожаления, когда моему взору предстала как на ладони панорама Саровской обители. Прямо передо мной возвышалась колокольня - вся белая, стройная, как невеста, видимо, недавно отремонтированная (говорят, даже часы на ней вновь установлены и не только показывают, но и отбивают время). Налево от колокольни, также вся белая, возвышается церковь, и около нее, насколько я мог разглядеть, двухэтажное здание. Еще левее вдали виднеются другие здания и среди них храм. Все они имеют очень опрятный вид. Вправо от колокольни расположен однокупольный храм, а рядом с ним другой, причем оба выглядят заброшенными, крыши проржавели и не крашены. Вероятно, их используют (если только используют) под какие-нибудь хозяйственные нужды. Долго задерживаться на этом холме нам показалось небезопасным, так как механик трактора, остановив машину как раз напротив нас, стал подавать частые свистки. Мы поспешили покинуть свой наблюдательный пост и, спустившись с трудом вниз, двинулись в обратный путь к ближайшему источнику, который вытекал из-под правого обрывистого берега реки Сатис. Из водосборного ящика, углубленного в землю не более чем на 15-20 см, текла едва заметная струйка мутной воды, и потому мы, омочив руки и лица, отправились к другому источнику на левом берегу реки.

Для того чтобы попасть к нему, нужно перейти реку вброд. Не без тревоги думал я о том, как переход босиком через холодную реку подействует на мой радикулит. Ведь я не могу даже ступить босой ногой на крашеный пол без того, чтобы не было осложнения. Первыми разулись женщины, за ними вброд пустились остальные, в том числе и я, засучив брюки выше колен. Вода оказалась настолько теплой, что переход получился довольно приятным. Выйдя на берег, мы оказались на земле собственно самого Саровского монастыря, по которой 150 лет тому назад, несомненно, хаживал сам Преподобный. Пройдя не более двухсот метров по поляне, мы вновь оказались на левом обрывистом берегу той самой реки, а внизу весело журчал, перекатываясь по камешкам, быстрый ручей с чистой, как слеза, водой. Первым делом мы наполнили нашу посуду водой, потом в сильной и холодной как лед струе воды каждый смочил голову, грудь, шею, омыл руки и ноги. Пособирали «снитку» (оказавшуюся вовсе не сниткой) и пошли в обратный путь.

Пока мы проделывали водную процедуру, Мария рассказала нам, что здесь еще недавно проходила зона ограждения монастыря, удаленная от пустыньки Преподобного не более чем на 400-500 метров. Ранее на этом месте никакого источника не было. Однажды в начале весны начальник осматривал ограждения и, проходя недалеко от караульной вышки, увидел идущего впереди себя старца с посохом, который подошел к месту, где теперь бьет источник воды, ударил посохом в землю и стал невидимым. После этого ограждение зоны было отнесено вглубь территории монастыря на 40-50 метров. Немым свидетелем того, что здесь проходила зона ограждения, служит сохранившийся столб с остатками колючей проволоки. Этот столб стоит в 15-20 метрах от чудесно возникшего источника. Возвращались мы обратно в приподнятом настроении и очень сожалели, что не захватили с источника камешков. Вдруг посередине реки А. П. поскользнулась, уронила бидон в реку, а когда нагибалась, чтобы поймать его, и сама упала в воду. Мария, уже успевшая обуться, быстро скинула туфли, выхватила бидон из рук растерявшейся А. П. и со словами: «Видимо, Преподобный хочет, чтобы вы захватили с собой и камешки из его источника» - побежала в обратном направлении. Вскоре она вернулась с полным бидоном воды и горстью камешков со дна источника.

Нужно было поспешить в Сатис, чтобы успеть на автобус, следовавший до Осиновки. Причем мы решили, что так как П. И. и Анатолий, взяв на себя обязанности носильщиков, очень устали, то они поедут домой, а я с женщинами сойду в Осиновке, чтобы удовлетворить нужды живущих там, о чем их уже предупредили. Но спутников моих обуяла грибная лихорадка. Они не могли пройти мимо необыкновенно больших семейств опят, которые так соблазнительно смотрели на грибников и словно просили: «Ну пожалуйста, не оставляйте нас расти без пользы, возьмите нас с собой». Отзывчивые сердца моих спутников не могли не откликнуться, а потому они набили и портфели (кроме моего, который был и без того страшно тяжелым), и сумки, так что, придя наконец в Сатис, мы немного подождали и все поехали в Осиновку.

На часах было четыре, а встреча назначалась на час. Подъезжая к остановке, мы увидели старушек, уже разбредавшихся по домам. Видимо, они потеряли всякую надежду на наш приезд, но, увидев нас, быстро вернулись. Оказалось, у них все было приготовлено для соборования. Несмотря на усталость, отказаться я не мог. Мария с Анной П. ушли подготовить слепую, неподвижно лежащую старицу, а я начал совершать Таинство. На мое счастье, подошла одна певчая из деревенских (она пела в Казанской церкви) и стала мне помогать. Все было закончено через два часа. Я соборовал и причастил семь человек, дал молитву трем женщинам, а потом причастил трех малышей. Нужно было торопиться на автобус. Больная старушка, к которой пошли мои спутницы, причащаться отказалась, так как ее никто не предупредил и она не приготовилась. Отказавшись от чая, мы пошли к остановке. Там уже стояли люди. Через некоторое время мы заметили, что они уходят, решив, видимо, что автобуса больше не будет. За ними двинулись и мы. И тут мимо нас промчался сначала один автобус, а через некоторое время и второй. Не отреагировав на наши знаки, водитель затормозил далеко впереди, чтобы забрать другую группу людей; из последних сил мы побежали, размахивая руками, что-то крича, стараясь обратить на себя внимание водителя. На этот раз Преподобный помог нам, и мы через двадцать минут вышли на остановке в Дивееве.

С трудом волоча ноги, добрались мы до дома. На улице уже смеркалось. Войдя в полутемную комнату (электричества нет), освещаемую керосиновой лампой да несколькими восковыми свечами, мы нашли там новых гостей: за столом сидел длинноволосый и бородатый о. Иерод из Загорска В-т. На мое приветствие он ответил еле заметным жестом. Его спутник, молодой человек (диакон Ан-ий владыки П.), с женой и свояченицей подошли под благословение. Оказалось, они приехали на один день, чтобы сходить к источнику. Это означало, что бедной Марии, которая прошла с нами не менее семнадцати километров, на следующее утро придется повторить поход. Анатолий с П. И. успели отдохнуть часа полтора, а хозяйки в это время нажарили грибов и угостили нас. Отправляясь спать, уговорились: четверо новых гостей в сопровождении Марии в четыре часа утра идут на Канавку, а оттуда едут в Сатис и на источник. Мы же втроем в сопровождении А. П. и Анны (присланной о. Н. в помощь Марии) в пять часов отправимся на Канавку, а затем в дер. Казеваново, чтобы причастить 105-летнюю монахиню Протасию и 85-летнюю монахиню Татьяну. Расстояние в четыре километра нам показалось значительно длиннее, вероятно, потому, что «гак» в русской мере почти превышает ту меру, к которой прибавляется.

Дело было в четверг - последний, по моим расчетам, день нашего пребывания на земле Преподобного, а нам предстояло, кроме дер. Казеваново, посетить слепую певчую Казанской церкви и обслужить тех, к кому мы приехали. Отправились мы на Канавку в пять часов утра, прошли по сохранившейся ее части, причем я успел прочитать, отсчитывая по четкам, неполную сотницу (примерно 70-80 раз) «Богородице Дево, радуйся...». Прошли мимо места, где стояли часовенки над могилками блаженных. Там нам указали склеп с пробитым сводом как на место погребения блаженной Параскевы (Саровская Пашенька), используемый местными жителями для свалки мусора и нечистот. Старый собор с разбитыми стеклами, проржавленной крышей используется под склад материалов. Колокольня ободранная, обезглавленная стоит как свидетель бесхозяйственности тех, кто берет на себя смелость именоваться истинными хозяевами народного имущества. В трапезной расположился клуб. В домике Прасковьи Ивановны живут. Постояли на месте погребения первоначальницы Александры, схимонахини Марфы и Елены Мантуровой. От могил и часовенок не осталось никакого следа, кроме чугунной плиты на могилке матушки Александры, которую оплели корни могучей березы, чудом укоренившейся на ней и чудом уцелевшей от разрушительного нашествия мирового зла. Две другие березы на могилках схимонахини Марфы и Елены спилены, а площадь вокруг здания (даже чугунная плита на могилке первоначальницы Александры) заасфальтирована. Лишь маленький уголок плиты выступает из-под асфальта, будто промыслом Божиим оставленный ради облегчения труда будущих поколений, которые возьмутся найти эти захоронения в день, когда, согласно предсказаниям Преподобного, придет время открытия святых мощей этих благодатных подвижниц.

Не берусь, дорогой батюшка, судить о

других, но я при виде всей этой разрухи, осквернения

и унижения святынь почувствовал великую высоту

смирения и самоунижения самого Преподобного и его детища - Дивеева во главе с

дивными подвижницами, имеющими явить миру новое чудо

красоты христианской веры в явлении святых своих

мощей.

Новый собор, в свое время полностью подготовленный к освящению (за исключением заготовленного, но не уложенного пола), являет собою мерзость запустения. Стекла выбиты, дверей нет, входные ступени разрушены и поросли травой. Трава покрывает и желоба кровли, давно не видевшей краски. Кресты как на новом, так и на старом соборах отсутствуют, бетонные основания пола в одном месте с какой-то целью пробиты, открывая жуткую зияющую глубину подвального помещения. Нечего говорить, что стерты с лица земли могилки храмоздателя Феодора (в монашестве Серафима), его жены и дочери, а дом, где они жили, занят детским садом. Дом Мантурова, приобретенный у Анны Михайловны (жены Мантурова) дядей Алексея Петровича, снесен, и место пустует. (Тут мне необходимо внести некую поправку. Домик Мантурова с земельным участком в пятнадцать десятин не был приобретен моим дядей М. П. Арцыбушевым. По указанию преподобного Серафима, эта земля с домиком М. В. Мантурова после его кончины принадлежала монастырю. В 1912 году игумения монастыря Александра передала этот участок земли с домиком моему дедушке П. М. Арцыбушеву, а после его кончины в 1925 году он перешел по наследству его старшему сыну М. П. Арцыбушеву. В 1930 году М. П. Арцыбушев был расстрелян, а дом конфискован и разрушен. - Прим. А. А.) Рядом стоит дом, в котором проживал священник (не помню его фамилии - не то Соколов, не то Светлов), у которого был сын - диакон Николай. Этот Николай привез из родительского дома наш портрет Преподобного и оставил его покойной матушке Евгении, от нее же он чудесным образом оказался в Вашей комнате, восполняя коллекцию драгоценных реликвий, которых касались благодатные пальчики преподобного батюшки Серафима.

Дорога до Казеванова, даже сокращенная - потому что часть ее, как я уже сказал, мы прошли полем, - показалась нам значительно длиннее четырех километров, зато на краю деревни мы нашли домик, в котором проживает мать Татьяна, до пострига Паша. Она встречала нас на крыльце. Маленькая, худенькая, в стареньком платье, в рваной кацавейке и таких же башмаках, со сморщенным личиком, но дивными глазами, на голове шапочка в виде, капора, как обыкновенно носят старые монахини, - Татьяна скорее производила впечатление маленького гнома. Ей 85 лет. Оказывается, 12-летней девочкой она приведена была к матушке игумений, а та поначалу отказалась ее принять по причине малого роста. Но упорство девочки взяло верх, и она была оставлена в монастыре. Впоследствии она получила послушание петь на клиросе. После закрытия монастыря ее приютила сестра. Быстро сбегав в дом, Татьяна вернулась в апостольнике, с посохом и быстрым шагом повела нас к 105-летней матушке Протасии, тетка которой еще застала в живых преподобного Серафима.

Деревня оказалась очень длинной, и, пройдя около полутора километров, мы наконец подошли к дому, где жила матушка Протасия. По дороге мать Татьяна сказала, что ей хочется причастить одну больную женщину и девушку, страдающую умственной неполноценностью, поэтому по дороге она предупредила их, чтобы они ничего не ели. Войдя в дом, мы увидели матушку Протасию, сидящую возле стола. Около нее стояла молодая женщина и наливала чай: видимо, кормила монахиню. Семья в это время копала картофель. Увидев нас, хозяйка отставила чай и сказала старице: «Ну, тогда после поешь». Так как Татьяна сказала раньше, что приехал батюшка причастить Протасию. Протасия была с виду крепкой, крупного телосложения женщиной. Она сидела в кресле и по слабости ног не могла передвигаться без помощи. Безродную, в глубокой старости оставшуюся без крова и поддержки, ее приютили совершенно чужие люди и теперь с чистым сердцем делятся с ней плодами своих трудов.

Завидев нас, мать Протасия заявила, что причащаться не будет: «Я ждала вас вчера и готовилась, а сегодня я ничего не читала и не готовилась. Вы видите, что я живу у чужих людей, сама ем чужой хлеб, у меня ничего нет. Мне нечего вам дать. Денег у меня нет, и угостить вас мне нечем, что я могу вам дать? Я сама нищая. Вот люди покормят меня, и я сыта, а вам я ничего дать не могу. Нечего вам было и приезжать. Ни денег, ни угощения у меня нет».